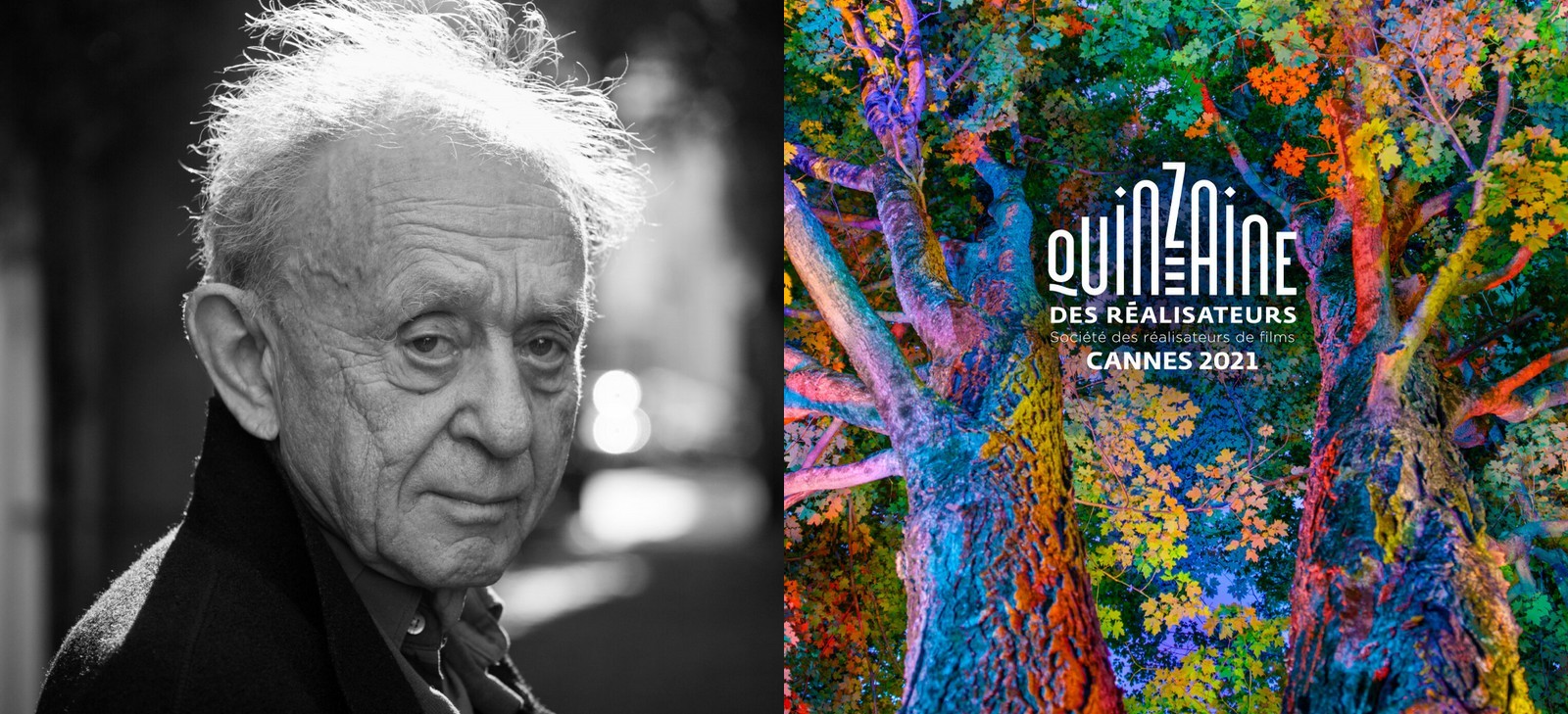

Le documentariste américain, l’un des plus grands noms du cinéma mondial, est le lauréat du Carrosse d’or remis dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. A cette occasion, nous vous proposons un retour sur notre entretien réalisé pour la sortie de son monumental Ex Libris. En filmant le réseau des bibliothèques de New York, Wiseman dresse un portrait passionnant et euphorisant de l’Amérique pluriculturelle contemporaine.

A travers le prisme de la bibliothèque de New York, vous montrez à la fois une histoire culturelle du pays et une société contemporaine. Or dans les deux cas, c’est le multiculturalisme qui saute aux yeux. Peut-on dire qu’Ex Libris dresse le portrait d’une société américaine qui a toujours été métissée ?

Oui, tout cela est effectivement suggéré dans le film, et je crois même que j’avais cela à l’esprit dès le début du projet. La question de la résonance est très importante pour moi ; à mes yeux, pour qu’un film marche, il doit marcher sur deux niveaux : le niveau littéral (qu’est-ce qui se passe à l’écran, quelles sont les activités que nous voyons, quels sont les mots employés…), mais également le niveau abstrait (quelles sont les idées plus générales suggérées par ce qui est montré à l’écran). La scène où une interprète en langue des signes traduit la Déclaration d’indépendance est un très bon exemple. On voit dans cette séquence le quotidien de la bibliothèque, en l’occurrence son travail fait à destination du public malentendant. Ça c’est le niveau littéral. Le fait que l’interprète choisisse de travailler précisément sur la Déclaration d’indépendance, cela fait écho à la naissance du pays et à tous les idéaux qui allaient avec. Voilà l’idée abstraite qui se trouve derrière la scène, et si la résonance marche, elle va alors mettre en avant les différences ou les similitudes qu’il y a entre l’idéal politique d’origine et notre actualité, 230 ans après.

Trouver des scènes qui puissent fonctionner sur ces deux niveaux de lecture, c’est ce qui vous guide dans le derushage et le montage ?

C’est une question que j’ai tout le temps à l’esprit, mais je ne crois pas que ce soit une méthode spécifique à moi. Je pense que tout le monde fait la même chose, dans tous les arts. Dans un roman, un poème, une pièce ou même un tableau, il y a toujours une dimension littérale et une dimension abstraite. Quant au montage, ce sont les romans qui m’ont le plus appris, car c’est là que s’exprime le mieux la relation entre ces deux niveaux.

On réduit souvent, à tort, votre démarche à un travail d’observation, comme s’il suffisait que vous allumiez la caméra pour capter ce qui se passe…

(Il coupe) Je déteste ça, c’est ridicule. L’observation ça veut dire quoi ? Qu’il y a une caméra cachée dans un coin ? Que le cadrage est toujours le même et enregistre tout sur le même plan ? Mais mes films sont comme tous les autres films, ce sont des collections de différentes prises, peut-être cent mille prises à chaque fois (je dis ce nombre au hasard, je n’ai jamais fait le calcul). Il y a une autre expression que je déteste c’est « comme une mouche sur un mur ». Même si je n’étais conscient qu’à 2% de mon environnement, ce serait déjà 2% de plus qu’une mouche. Je ne sais pas pourquoi on n’emploie pas plus souvent et plus simplement le mot « movie » pour parler de mes films. J’ai du mal à accepter la différence de classification que l’on fait entre film d’un coté et documentaire de l’autre. Pour moi ce sont tous des movies. Film n’a pas le même sens en anglais qu’en français. En anglais, c’est un peu prétentieux je trouve, c’est destiné au cinéma art et essai. On pourrait dire que Ingmar Bergman fait des films et Jerry Lewis fait des movies.

Est-ce que pour vous, le terme documentaire a quelque chose de trop austère ?

C’est austère. J’ai l’impression qu’on emploie ce terme pour sous-entendre que ce sont des films qu’on va vous forcer à regarder pour vous enseigner quelque chose, que c’est quelque chose de bon pour la santé mentale, de la même manière qu’un laxatif serait bon pour la santé physique. C’est du moins la tradition aux États-Unis. Là-bas on n’imagine pas du tout qu’un film documentaire puisse par exemple être drôle. Or, j’espère que mon film est drôle. J’essaie de ne pas faire rire aux dépens de ceux que je filme. Je ne me moque jamais. Mais quand la situation que j’observe est comique, cela me fait plaisir de le reconnaître, de l’enregistrer et de le retransmettre. Si je forçais le comique, au contraire, ce serait moi le dindon de la farce.

Ce n’est pas le premier film que vous consacrez à une institution culturelle, mais entre les différents bâtiments de la bibliothèque, c’est la première fois que vous tournez dans autant de lieux différents. Pensiez-vous que cela risquait de modifier votre méthode de travail ?

Non. Il y a certes le bâtiment central mais il y a 90 annexes. Or on ne pouvait pas faire le portrait de l’institution en restant dans un seul lieu. Sans ça, je n’aurais pas pu rendre justice à l’ampleur de leur travail. J’ai été filmer dans 17 annexes, et il en reste 13 dans le montage final du film. Par exemple, avant le tournage, j’ai visité 3 annexes. L’une d’entre elles est celle de Harlem, que l’on voit à la fin du film. C’est un lieu minuscule, situé dans un HLM. J’ai voulu tourner là-bas parce que le contraste était énorme avec le bâtiment central de Manhattan. Or le jour où je suis revenu filmer, je suis tombé par hasard sur cette réunion entre les habitants du quartier autour des questions du micro-racisme. Ce n’était pas du tout prémédité, j’ai eu beaucoup de chance.

Vous avez terminé le montage juste après les élections…

J’ai terminé le montage le 10 novembre, je m’en rappelle parce qu’en effet, c’était deux jours après le résultat des élections.

Rétrospectivement, est-ce que leur résultat vous a fait voir le sous-texte politique du film sous un angle différent ?

Rétrospectivement, Trump a rendu le film beaucoup plus politique qu’il ne l’était déjà. J’avais bien conscience dès le départ qu’il y aurait de la politique dans le film, mais Trump représente tout le contraire de ce que l’on trouve à la Public Library. Il ne s’intéresse pas au savoir, il n’est pas à l’écoute de son environnement. Il ne lit pas, je ne sais même pas s’il sait comment lire. Un célèbre psychologue américain a d’ailleurs récemment analysé que Trump avait le même vocabulaire qu’un enfant de cinq ans. C’est à cause de ses imbécillités que le film est devenu beaucoup plus fort.

Néanmoins, en montrant la circulation des savoirs, l’entraide et le lien social, Ex Libris donne des raisons d’espérer. C’est même un film très optimiste.

Je me méfie des généralisations. La Public Library de New York représente un certain aspect des États-Unis, et Trump en représente un autre, mais même ces deux choses-là ne peuvent représenter l’intégralité d’un pays aussi peuplé que les États-Unis. Et ce n’est pas ce que j’ai essayé de faire. En revanche, j’espère que j’ai réussi à représenter un visage positif du pays. Un journaliste new-yorkais a écrit à propos du film que c’était l’œuvre d’un « utopiste romantique ». Cela ne m’a pas plu, car le principe d’une utopie, c’est de ne pas exister. Ici tout est vrai.

Au final, qu’est-ce qui vous a le plus étonné dans votre exploration de cette gigantesque institution ?

Le spectre et la diversité des activités proposées. C’est vraiment beaucoup plus qu’une collection de livres ou une archive. C’est un lieu pour aider les gens de tout âge, toute origine. Et ce n’est pas du bullshit, c’est un vrai travail concret. Je suis content de l’avoir montré. Je ne connais rien aux bibliothèques à Paris. Ils font la même chose ici?

Dans certaines bibliothèques parisiennes, il y a eu des dispositifs d’accueil et des cours de français donnés aux migrants, par exemple.

Ah c’est très bien, ça. Il faut que je me penche dessus.

Titticut Follies vient de ressortir en salles en France. Aux États-Unis, le film connait une seconde vie sous forme de ballet. Pouvez-vous nous parler de de projet inattendu ?

Oui, le ballet a été présenté à New York fin avril et j’espère qu’il sera également bientôt présenté en France. J’ai assisté à toutes les répétitions en tant que dramaturge, un mot un peu prétentieux qui veut surtout dire que j’ai pu donner mon avis sans avoir de responsabilité en retour. Je m’entends très bien avec le chorégraphe du spectacle, et il a fait un très bon travail dont je ne me suis pas mêlé. J’ai juste donné mon opinion, ce qui m’allait très bien (rires).

Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 31 octobre 2017. Un grand merci à Viviana Andriani. Crédit portrait : Erik Madigan Heck.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |